3月1日(木)卒業式を行いました。

城東高校オーケストラによるシベリウスの「フィンランディア」の演奏の中、卒業生入場です。

城東では毎年、卒業式のためにオーケストラと合唱団が編成されます。今年はオーケストラが管弦楽部と吹奏楽部の89名、合唱は合唱部と2年次音楽学類生徒、1年次音楽選択者の164名。式場の2階席から、総勢253名の生演奏で式典を美しく、厳かに盛り上げます。

校長式辞。

卒業生代表答辞では、城東での熱い3年間の思いが語られ、卒業生はもちろん、在校生、保護者、教職員みんなの心に響きました。

最後は全員で校歌斉唱です。

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます!城東(ここ)で学んだことを力に、みなさんが次のステージで大きく活躍されることを祈っています。

たくさんの祝電をいただきありがとうございました。

【校長式辞】

芥子山の木々の梢には、若葉が芽吹く準備が着々と進んでいる気配が伺え、春の訪れを感じる今日の佳き日、岡山県教育委員会を始め、多数の御来賓並びに保護者の皆様方の御臨席を賜り、岡山県立岡山城東高等学校第29回卒業式を、このように盛大に挙行できますことは、まことに感に堪えないところでございます。教職員を代表いたしまして、御臨席の皆様に、まず厚く御礼を申しあげます。

ただいま、卒業証書を授与いたしました355名の卒業生の皆さん、卒業おめでとう。また、保護者の皆様におかれましても、今日の晴れの日を迎えられ、3年間で立派に成長されたお子様の御様子に、お喜びもひとしおのことと拝察いたします。心からお祝いを申し上げます。

さて、卒業生の皆さんは、今、岡山城東高校で過ごした3年間を振り返りながら、様々な思い出が走馬灯のように巡っていることと思います。そこには数々の、本校独自の学びがありました。学問の奥深さを知った学類による学び、それぞれの興味関心を深め、進路実現に繋がった単位制による学び、学校行事や部活動などのアクティビティから学んだことも多かったことでしょう。これらは、本校が築き上げた、他校にはない学びのスタイルです。

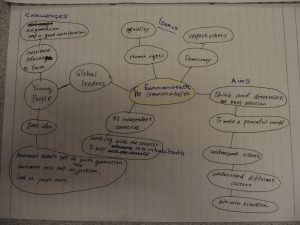

そして、スーパーグローバルハイスクールにおける学びにも、意欲的に取組みました。グローバル化がますます進展していく現代社会において、国境を越えて解決しなければならない様々な社会課題が深刻化しています。皆さんは、それらに対して広い視野と高い志を持って、解決すべき具体的テーマを自ら設定し、チームで協力して高校生の自分たちが貢献できることを探究してきました。チームは学類を越えたメンバーで構成し、知恵を出し合って研究を進めたのは本校独自のスタイルで、異力の統合と名付けています。この体験を通じて、課題解決に向かうためのチーム力、コミュニケーション能力などが身についたことと思います。

これら本校の特色ある学びに通底するのは、多様性(ダイバーシティ)です。皆さんは多様な個性や能力を持って県内一円からここに集い、それぞれの目標や夢の実現のために切磋琢磨してきました。英語が得意な人、音楽が好きな人、表現力が豊かな人、体力に自信のある人。海外での生活体験を持った人もいますし、留学生もいました。また、外国の高校生と交流を深める機会もたくさんありました。そのような環境を生かして、皆さんは城東での学びに向き合いました。特に2年次で取り組んだGLOBALⅡでは、異力の統合を生かして、答えのない問いに立ち向かいました。初めて顔を合わすメンバーが多い中でも、皆さんはすぐに打ち解けて話し合い、それぞれの得意分野を生かしながら多くの文献を研究し、フィールドワークを通じて仮説を検証して、最善の解決策を提言しました。仲間の考え方の多様性を受容し、むしろそれを生かして、1つの課題に様々な角度からアプローチしました。同じことは教科の授業でのグループワーク、さらにはクラスやブロックで取り組む学校行事や部活動でも体験してきました。校訓の「進取・協同」を、多くの場面で体得していったのです。

バラク・オバマ、アメリカ合衆国前大統領は、「YES WE CAN」というフレーズで有名になった、大統領選勝利宣言スピーチの中で、次のように語っています。

It’s the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled. Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states.

We are, and always will be, the United States of America.

ここでいうthe answerは、民意としての選挙の結果のことですが、彼は、アメリカ国民の多様性がアメリカの力の根源であると言っているようにも取れます。私も、これからの社会の発展を考えるとき、多様性は1つのキーワードになると考えています。それは、次の2つの理由からです。

第1に、多様な考えや経験から新しいアイディアが生み出されるからです。今後ますます人工知能・AIの活用が進展していくでしょうが、AIは蓄積した経験データの範囲でしか能力が発揮できません。それに対して、人間の個性は多様で奥が深く、これを研ぎ澄ます中で、時に奇抜で独自の発想が生み出され、これが社会を発展させる原動力となるのです。だからこそ、大学は入試の複線化で多様な学生を集めようとしているし、企業も学歴よりも個人の資質・能力に重点を置いた採用にシフトしているのです。社会の様々な場面で、多様な専門分野から人材が集まったチームで課題解決を目指す場面が、今後益々広まっていくことでしょう。

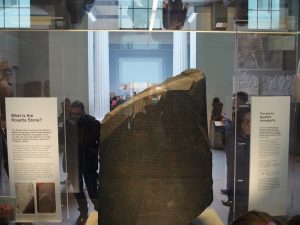

第2に、グローバル化が進展する現代社会で活躍するには、世界の人々の暮らしや考え方の多様性の理解と受容が不可欠だからです。世界には、和を重んじる日本に住んでいるだけでは到底理解できない、様々な自然環境や歴史、民族、宗教などの違いに根差した多様な文化があり、人々の考え方も実に多様です。それらへの理解なしには、到底グローバルリーダーとしての活躍はあり得ません。

皆さんは、美しい音楽に包まれ、活気に満ちた生命もえたつ岡山城東での三年間の体験を通じて、人々の多様性を受容する意味や必要性を学びました。そのことに自信と誇りを持って、次のステージでは、それぞれが持つ個性や能力をさらに磨き、自分にしかできないことを増やすことで、社会の多様性の一翼を担って活躍していただきたいと思います。そのために、卒業アルバムのタイトル「追究」が示すとおり、生涯に渡って真理を追究し続けてください。

お別れの時が近づいてきました。最後に、城東の在り方を構築され、先日逝去された初代校長、平井睦巳先生が作詞された校歌を、みんなで高らかに歌いましょう。

結びに、皆さんが、主体的に行動できるグローバルリーダーに成長すること、そして何よりも健康で幸福な人生を歩まれることを祈念して、式辞といたします。

平成30年3月1日

岡山県立岡山城東高等学校

校 長 浅 沼 淳